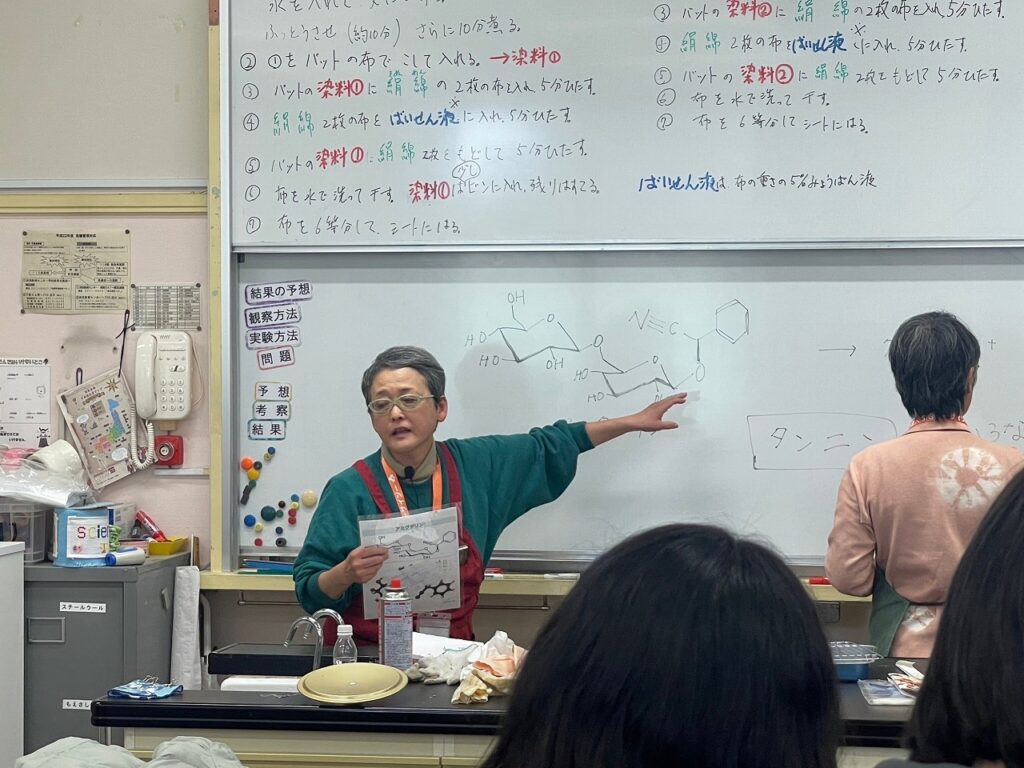

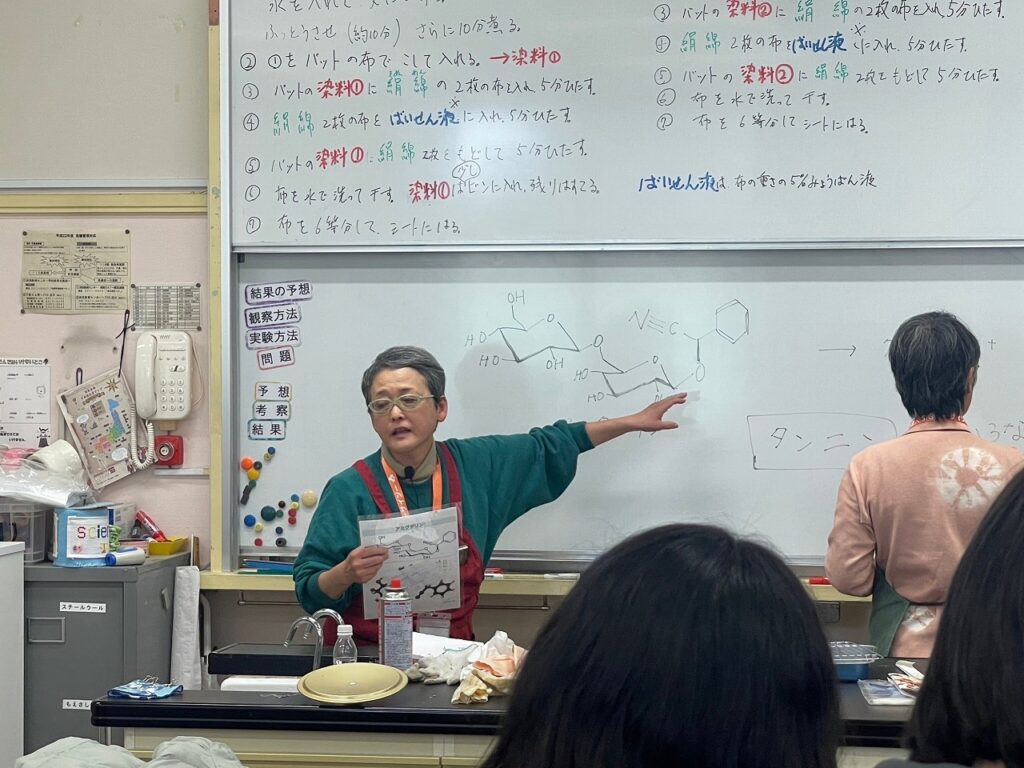

すぎなみサイエンスLabo2023第6回は、横山ひろこ先生による「草木染×科学 身近な枝葉で染めてみよう」を開催しました。

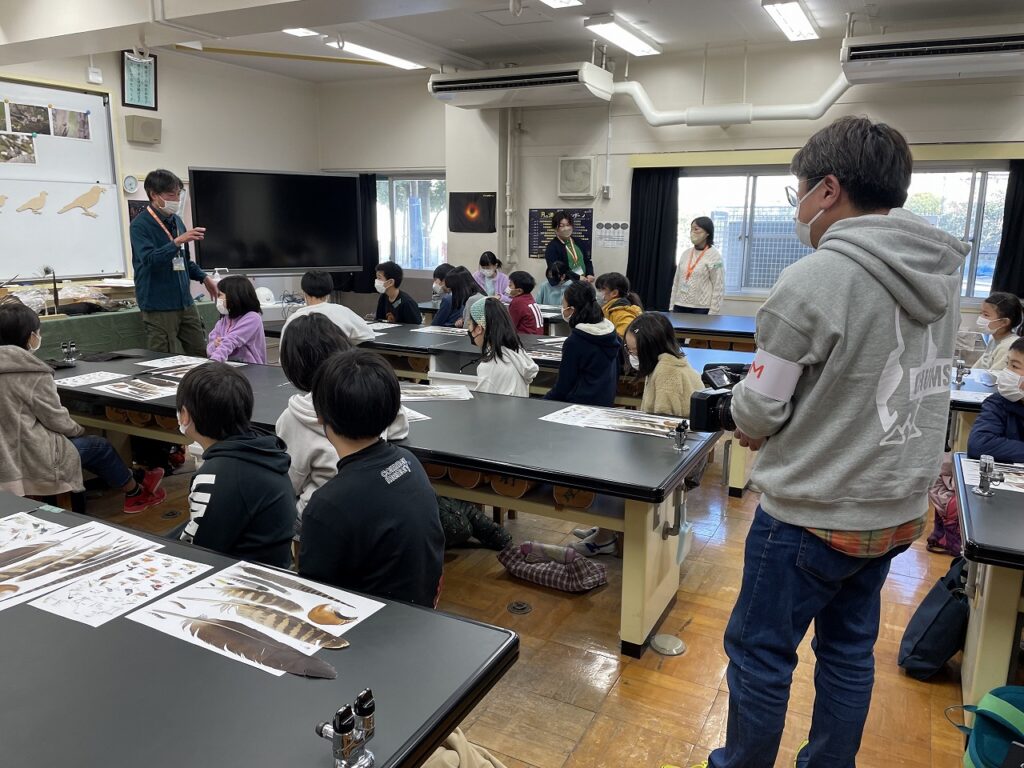

皆さんは、身近な植物というと何を思い浮かべますか?公園で見かける植物をグループ毎に書き出していく作業が今回のオープニング。「ん~、ない!」「え~?校庭でもいいし、目に入る植物はいろいろあるでしょう??」「いちょう、たんぽぽ、チューリップ、椿!」等々、野菜も植物ですね!

さて、今回の草木染めで使う材料は、びわです。爽やかな果実やお茶としてもなじみがありますね。ちぎる葉は厚く、枝はかなり固いのでハサミで小さく切って鍋に入れます。そのままぐつぐつ、かき混ぜながら色を煮出していきます。色が出たら、木綿と絹の布を浸し染めていくのですが、途中で色を定着させるためミョウバン液に浸します。色はタンニンに由来します。原子の結合を図で表して結びつきをご説明いただきましたが、中学校で勉強する時にまた思い出してくださいね!先生が一週間前に煮出しておいた液で染めてみると、更に赤く染まります。これは、酸化反応による色の違いです。

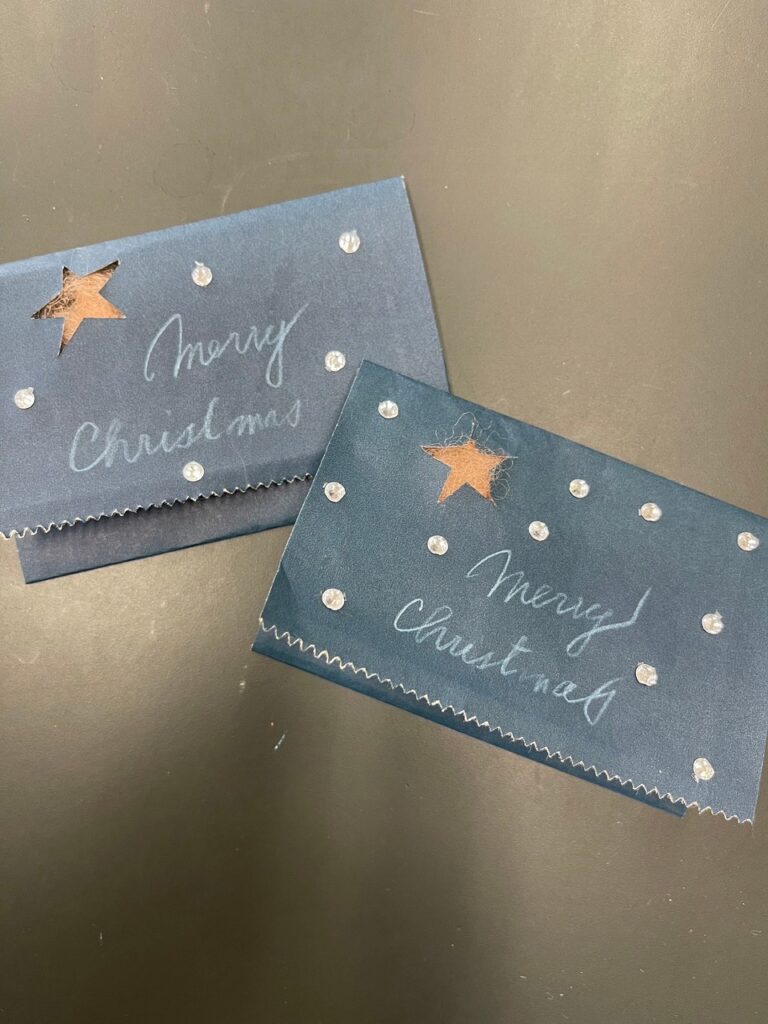

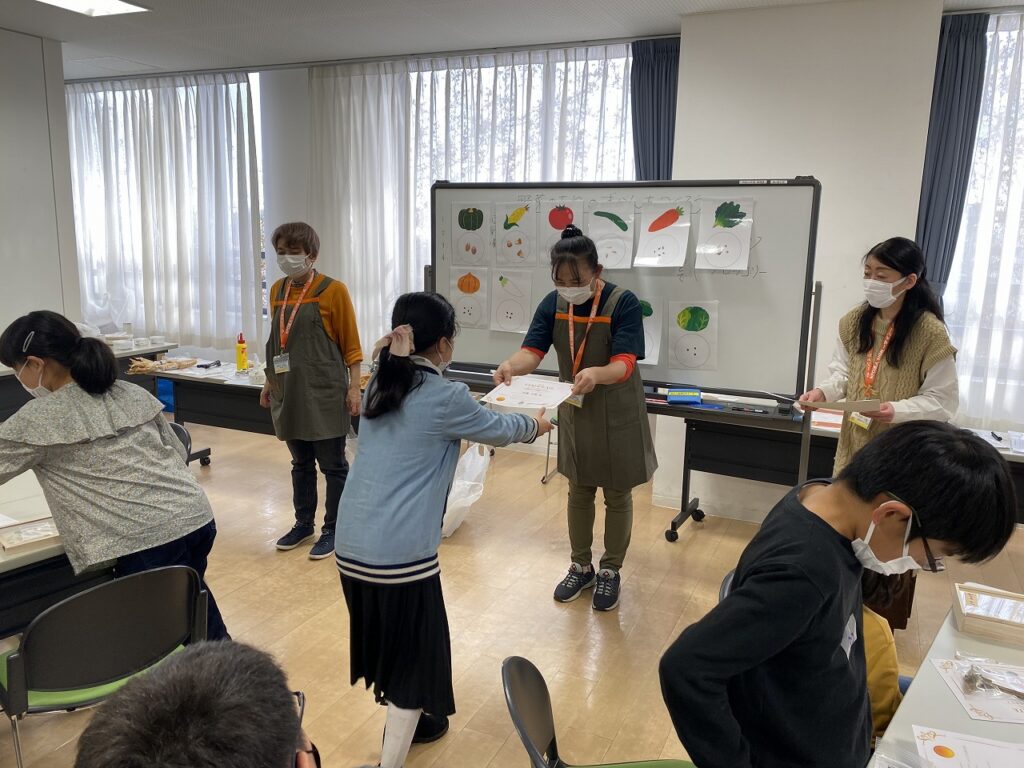

最後に、びわで染めた羊毛を使って、クリスマスカードを作りました。素敵なカードを皆さんは誰に渡しましたか?季節や場所によって、一つとして同じ色には染まらない草木染め、お家でもぜひ色々な布を染めてみてください。